医嘱里通常有这么一句:“忌酒,忌食辛辣生冷食物”,坊间也有“头孢配酒,说走就走”的说法。

酒似乎与医格格不入,但是在古代,酒却是“百药之长”,是一门非常重要的药材,中医认为,适度饮酒可以温经通络,扶阳驱寒,也有“医酒同源”的说法。

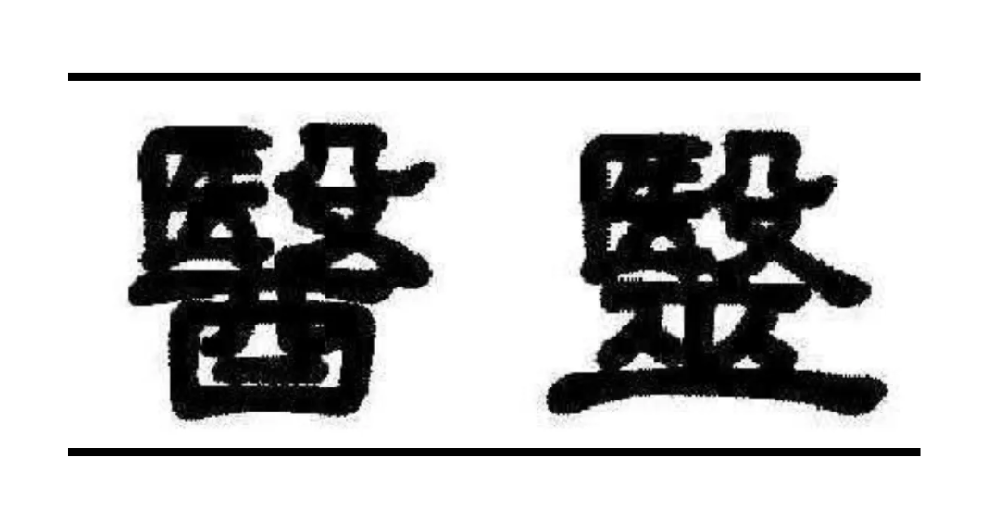

古人创造“医”字,最早为“毉”。

《中国酒文化》一书中,赵荣光先生表示“医”字的繁体是“醫”,下边有“酉”表示古代盛酒的坛子,这是个象形字。

东汉许慎《说文解字》中释该字曰:“毉,治病工也。从毉从酉。毉,恶姿也;毉之性然,得酒而使,故从酉。王育:一曰毉,病声,酒所以治病也。《周礼》有毉酒。古者巫彭初作毉。”

酉就是酒的意思,这里说的是古代的医生平时既要治病还要酿酒,因为酒是重要的治病药物。

《黄帝内经》中就专门记述了酒的药理与医疗功效,如鸡矢醴,相当于现代的虎骨木瓜酒,把药物浸入酒内,经过一定时间,或隔汤煎煮、滤去渣,取液服,以治疗风寒湿痹痛。

古人为何说酒可治病?“医酒同源”又是从何而来?

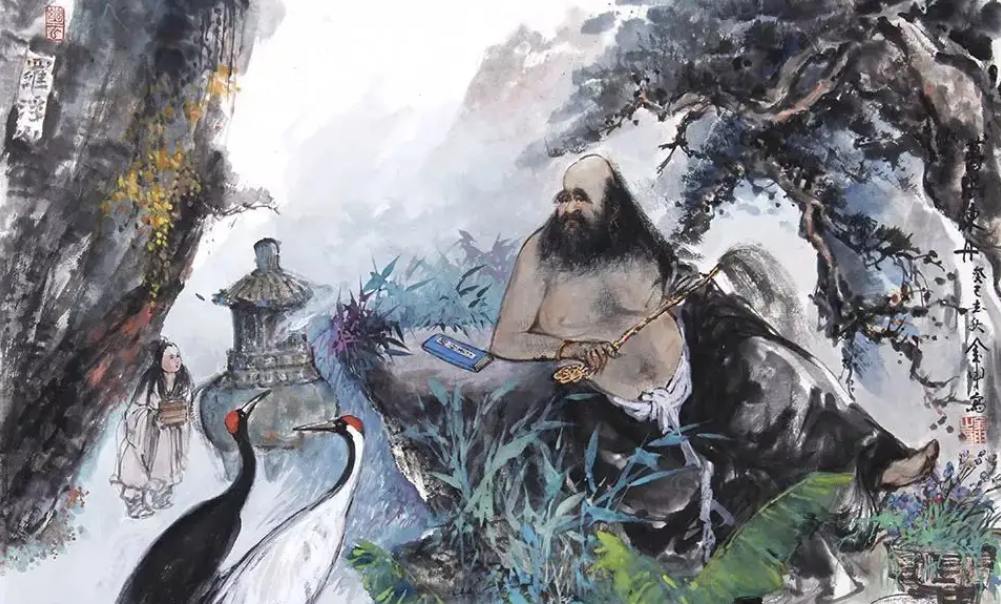

古时,由于医学技术不发达,人们把疾病视为神明的责罚,所以会请“巫医”来与神明沟通,从而巫术治病。

所以,“醫”字也被写成“毉”

巫医在治病之前,首先得进行灵媒仪式,就是咱们俗语“跳大神”,其次还要给病人服用“迷魂汤”,其实也就是自己酿好的酒,利用酒精的神经抑制作用,从而达到减缓疼痛的效果,有点类似于华佗发明的“麻沸散”。

所以酒成了古时医生必不可少的一味“药”。其次,酒也是一种古时候的“药引”。

《本草纲目》上说“诸酒醇不同,唯米酒入药用”,米酒即黄酒,它能气通血脉、厚肠胃、润皮肤、散湿气、养脾气、扶肝、除风下气、热饮甚良、能活血、味淡者利小便”。

其实就是利用酒精强萃取的特性,通过泡药材制成中药,能很好地把药材中的药性转移至酒中,同时也利于肠胃、血管对药物的吸收。

所以酒自然成了一种上好的药材,《汉书·食货志》就有记载:“酒,百药之长”对于这句话,既可以理解为在众多的药物中,酒是效果最好的药,另一方面是说,酒可以提高其它药物的效果。

不同东西泡进酒里有了不同的功效。而且,中医也把酒对人体的裨益推崇备至。

中医里面的很多中药都是需要经过酒的炮制加工才能入药,认为酒对中药炮制之后可以引药性上行,并增强活血通络散寒的作用。中医里面亦会用一些中药泡药酒,对人们的身体健康都是很有帮助的。

同样,酒能益人,亦能损人。饮之失度,体气使弱,精神侵昏。

酒之所以受到古代医家的重视,一个重要原因是饮酒具有养生保健作用。中国酒文化历史悠久,内容丰厚,讲究饮酒方式便是其特点之一。饮酒方式得当,才会有益于养生;方式不当,“轻则致疾败行,甚则丧邦亡家而损躯命”。

元人贾铭在《饮食须知》中说:“凡饮酒宜温不宜热”,又说“饮冷酒成手战”,说明酒在不冷不热时喝才是适宜的。

《吕氏春秋•尽数篇》说:“凡养生,莫若知本……饮必小咽,端直无戾”。清代朱彝尊撰写的《食宪鸿秘》提出,“饮酒不宜气粗及速,粗速伤肺。肺为五脏华盖,尤不可伤。且粗速无品”。这是讲饮酒应慢,不可速饮豪饮。

《养生要集》中有这样一段话:“酒能益人,亦能损人。饮之失度,体气使弱,精神侵昏”。

《本草备要》中记载:“少饮则活血运气,壮神御寒,遣兴消愁,辞邪逐秽,暖水藏,行药势”,“过饮则伤神耗血,损胃烁精,动火生痰,发怒助欲,致生湿热诸病”。可见饮酒需适度,无太过,亦无不及。太过伤损身体,不及等于无饮,起不到养生作用。少饮有益,多饮有害。

酒在中医治疗中有着极为重要的地位和作用,酒本身是药食两得之品,很多药物因酒制而直达病所,提高疗效,药酒更是病人乐于接受的一种治疗形式。我们应积极发掘、整理和研究古代文献中的相关内容,更好地继承祖国医学的宝贵遗产。